日前,55岁的刘阿姨(化名)在女儿的陪同下,走进了广州市第一人民医院中医科李湘力主任医师的诊室。刘阿姨面色黯黄,神情略显疲惫。原来,这一年多来,她一直被失眠困扰,却从未重视。李湘力表示,临床发现,大众对失眠存在诸多误区,以下几个误区尤其要警惕。

误区一:失眠能自愈,无须就医

李湘力指出,失眠是否能自愈,关键在于失眠的类型、持续时间及伴随症状。短期应激性失眠,如因考试、工作变动、倒时差、晚上饮用咖啡或浓茶、环境改变等导致,且持续时间小于2周,这类失眠通过自我调节,有可能自愈。此外,轻度睡眠紊乱,如偶尔入睡超过30分钟,或夜间醒1~2次但能重新入睡,且白天工作生活基本正常,也可通过认知行为疗法干预调整睡眠,有望自愈。但若失眠持续时间较长、症状较重,就需及时就医。

误区二:年纪大睡得少正常

“年纪大了睡得少是正常的”,这是很多人包括刘阿姨都有的错误观念。李湘力强调,65岁以上人群每日也需6~7小时睡眠,深睡眠不足会加速认知衰退。她建议,午后小睡时间应控制在30分钟以内,避免影响夜间睡眠;或者晚上用艾叶加合欢皮泡脚,引阳入阴,帮助改善睡眠。

误区三:睡前饮酒助眠

很多人都觉得“睡前喝点小酒能助眠”,李湘力明确表示,这是典型的误区。酒精虽能让人快速入睡,却会破坏深度睡眠,导致后半夜容易醒来、多梦。2025年最新研究显示,长期饮酒助眠者,早醒风险增加3倍(《睡眠医学前沿》)。从中医角度看,酒性温、湿热,容易形成痰热内扰心神,出现口干口苦、咽痛、咽干、心烦、梦多等症状,因此不能采用酒精助眠。

误区四:治疗失眠的药物有依赖性

“治疗失眠的药物很多有依赖性,我怕会上瘾”,这是很多患者的担忧。李湘力表示,不必过度恐慌。现代新型非苯二氮䓬类药物,在医生指导下短期使用(小于4周),依赖率仅2%。但需注意,西药避免自行加量,需配合睡眠日记调整方案。对于睡眠的调节,可采用中西医结合、序贯治疗。

误区五:失眠只能吃药

“有人说失眠只能吃药,但我担心副作用”,这是刘阿姨的又一顾虑。李湘力指出,这个担心很正常。2025年《中国失眠防治指南》首推行为疗法:CBT-I中的“睡眠限制法”(缩短卧床时间),以及中医非药物疗法。比如,肝郁气滞型失眠患者可按揉合谷、太冲穴,同时配合玫瑰花茶;心肾不交型可贴穴位:神门、太溪,配合龙眼肉麦冬茶;痰热内扰型可配合合欢花莲子心茶。此外,还有经颅磁刺激治疗、星状神经节阻滞治疗等中西医结合的绿色治疗方法。

什么情况应该及时就医?

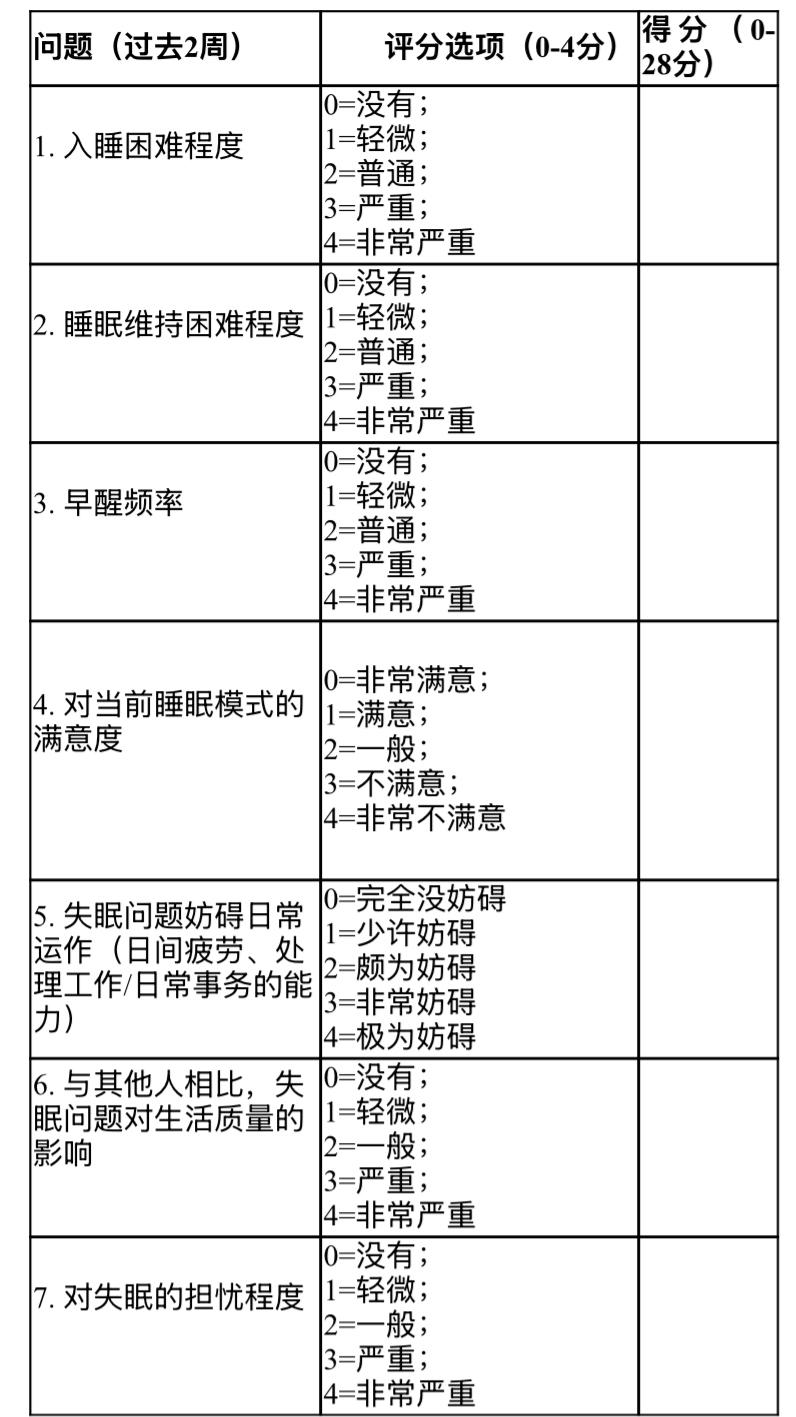

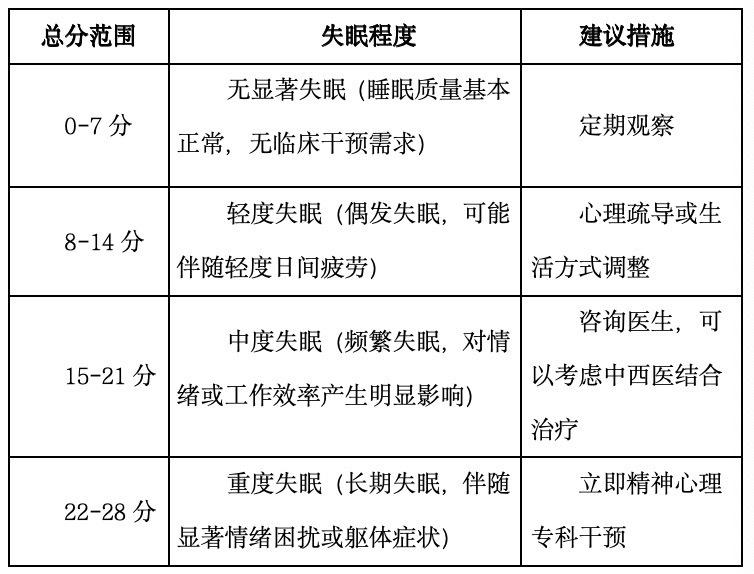

“我到底是在家等失眠好转还是及时就医,有无评价标准?”这是很多失眠患者面临的问题。李湘力表示,有客观的量表可供参考。比如临床常见的失眠严重程度指数量表(ISI),是临床常用的自评工具,用于评估失眠症状的严重程度及其对生活的影响。该量表包含7个问题,每个问题评分0-4分,总分0-28分。

失眠严重程度指数量表

根据 7个问题最后汇总得分,采用如下评分标准进行失眠严重程度分级。

根据不同的分数程度,患者可自行判断是否需要及时就医,若总分≥15分或存在自杀倾向、严重焦虑、抑郁,需立即就医。

文/广州日报新花城记者:张青梅 通讯员:吴丽婷、魏星